校長室より

鉄は熱いうちに打て

本日、7月20日(火)、第1学期終業式を実施しました。

70日間の1学期を終え、明日から42日間の夏休みに入ります。

予断を許さないコロナ禍の中、交通事故防止も含め、健康・安全に最大限の配慮をしつつ、自分を大きく成長させる有意義な夏休みにしてほしいと思います。

校長式辞の主な内容は、以下のとおりです。

今年の夏休みは、例年と違うところが二つあります。

一つ目は、昨年に引き続きコロナ禍での夏休みだということです。東京に緊急事態宣言が出されていますが、栃木県でも油断は禁物です。夏休み中も不要不急の外出を控え、感染予防対策に最大限の注意を払っていきましょう。

二つ目は、夏休み期間中にオリンピック・パラリンピックが開催されるということです。日本人選手の活躍が大いに期待されるところですが、中でも注目は、水泳100mバラフライに出場する真岡市出身の水沼尚輝選手です。

水沼選手は、山前小・山前中の出身で、水泳は小学校1年生から始めたそうです。中学校では全国大会に出場しています。その後、作新学院高校、新潟医療福祉大学と進学し一気に日本のトップに上り詰め、オリンピック代表の座を勝ち取りました。

水沼選手の出場する100mバタフライが、7月29・30・31日に行われます。また、出場が有力視される4×100mメドレーリレーが7月30日と8月1日に行われます。

郷土の誇り・水沼尚輝選手をテレビの前で全力で応援しましょう。是非、よろしくお願いします。

さて、いよいよ明日から夏休みです。夏休みは、自由な時間がたくさんあり、その使い方によっては、自分を大きく伸ばすチャンスです。

そこで皆さんに、「鉄は熱いうちに打て」という言葉を送ります。

固い鉄でも、真っ赤に熱すると、たたいて曲げたり、伸ばしたりすることができます。また、真っ赤になった鉄をたたくと、激しく火花が散ります。この火花には不純物が含まれていますので、何度も叩くことで、純度を高め、質の高い鉄を作り出すことができます。これを「鍛錬」といいます。

しっかりと練習や稽古をすることも鍛錬と言いますが、実は真っ赤に焼けた鉄を鍛えることが語源なのです。しかし、冷めてしまうと曲げたり伸ばしたりすることは難しく、何より冷めた鉄をたたいても鉄の質を高めること、つまり鍛錬はできません。

ここから転じて、「鉄は熱いうちに打て」の意味は、「人は柔軟性のある若いうちに鍛えることが大事だ。」とか、「物事は時機を逃さないで実行することが大切だ。」というものです。

今日、1学期が終わり通知表をもらう皆さんは、まさに「熱い」状態です。

今こそ、「鉄は熱いうちに打て」、「鍛錬」のときです。この時期を逃さず、厳しさを持って自分と向き合い、大きく飛躍してほしいと思います。

反面、「水は低きに流れ、人は易きに流れる」や「三日坊主」ということわざがあるように、人間は弱い生き物でもあります。もし、夏休み期間中、自分の弱い心に負けそうになったら、頑張ってる友達やおうちの人、担任や部活動の顧問の先生に相談し、気合いを入れ直してもらってください。

もう一度言います。今が「鍛錬」のときです。明日から始まる夏休み、自分自身の夢の実現に向けて、自分の可能性を信じて、「今だからこそできること」、「今しかできないこと」に全力で取り組んでください。

西中のスローガンは、「挑戦 ~夢を志に~」です。夏休み中、志を持ってたくさんのことに挑戦し、「鍛錬」によって一段とたくましくなった皆さんと、2学期の始業式で会えることを楽しみにしています。頑張ってください。

群青忌

「滝落ちて群青世界とどろけり」

これは、水原秋櫻子(しゅうおうし)の代表的な俳句で、秋櫻子が62歳、昭和29年(1954年)に詠んだものです。

この句にある滝は、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の「那智滝(なちのたき)」です。

那智滝は、一段の滝としては落差日本一で、日光の「華厳の滝」などともに日本三名瀑の一つに数えられています。

「群青世界」という言葉は、秋櫻子がこの句を詠むにあたり作った言葉です。

群青とは、深い藍青色を言います。那智大滝の水や滝壺の青、熊野の山々の古杉の葉の青、そして空の青と、正に群青の世界であり、青が目に飛び込んでくる視覚の世界です。

また、「とどろけり」は、高いところから水が落ちてきて、滝壺で音がとどろいているという情景ですが、聴覚の世界であると同時に、水しぶきが掛かってくるよな触覚の世界でもあります。

全体として、五感に訴える句となっています。

「滝落ちて群青世界とどろけり」

秋櫻子は、何を思ってこの句を詠んだのでしょうか。

自然の偉大さや自然への畏敬の念、悠久の時間、熊野の山々と滝から受ける神秘性、それとも自分もあの滝のように雄々しく生きたいという思いでしょうか。

明日、7月17日は秋櫻子の命日です。俳句の世界では、7月17日をこの句にちなんで「群青忌」と呼び、夏の季語となっています。

生徒の皆さんも是非お気に入りの俳句を見付けて、愛唱句としてください。

きっと日本語の奥深さに触れることができると思います。

七夕に願いを込めて

今日は7月7日、七夕です。

2年生の廊下にはしばらく前に、3年生の廊下には本日、それぞれ笹竹が設置され、生徒たちが思い思いに願いを記した短冊を飾っています。

七夕の由来は、御存知のとおり織姫・彦星の星物語から始まります。

天の川の西岸に織姫という姫君が住んでいました。

織姫は機織りの名手で、美しい布を織り上げては父親である天帝を大変喜ばせていました。

そんな娘の結婚相手を探していた天帝は、東岸に住む働き者の牛使い彦星を引き合わせ、二人はめでたく夫婦になりました。

ところが、結婚してからというもの、二人は仕事もせずに仲睦まじくするばかり。これに怒った天帝が、天の川を隔てて二人を離れ離れにしてしまいました。

しかし、悲しみに明け暮れる二人をふびんに思った天帝は、七夕の夜に限って二人が再会することを許しました。

こうして二人は、天帝の命を受けたカササギの翼にのって天の川を渡り、年に一度の逢瀬をするようになったのです。これが、七夕の星物語です。

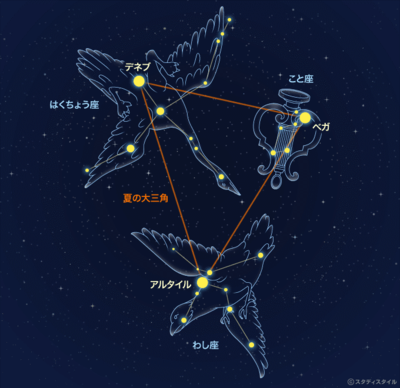

ちなみに、天の川に輝くこと座のベガが織姫で、わし座のアルタイルが彦星です。この2つの星と白鳥座のデネブを結んだものが「夏の大三角形」と呼ばれ、夏の星座を探す目印になっています。

白鳥座は、二人の橋渡し役となるカササギです。カササギは、実際にはこのような鳥ですね。

新暦の7月7日はまだ梅雨のさなかで星空もよく見えないかもしれませんが、旧暦の七夕は現在の8月7日頃なので夜空もきれいに見えるはずです。もし今日、織姫と彦星が見えなかったら、旧暦の7月7日に当たる8月7日に、東の空を見上げてみてはいかがでしょうか。

きれいに晴れ上がって2人が出会うことができ、皆さんの願いがかなうといいですね。

きらめく西中魂

先週、7月1日(木)、あいにくの雨模様の中、郡市総体陸上競技大会が行われました。

特に、午前中は大雨となり最悪のコンディションでしたが、選手全員が一人もあきらめることなく、自己ベストを目指して奮闘する姿に、感動しました。

結果は、男子総合7位、女子総合4位 男女総合4位と、春季以上の成績を収めることができました。県大会にも複数名の選手が出場します。

学校に陸上部がない中での好成績、生徒の頑張りにたくさんの勇気をもらいました。

今回が、3年生にとっては最後の陸上競技大会となります。3年間、大変お疲れさまでした。今回の陸上での経験を7月10日からの総体各種大会に生かしてほしいと思います。

また、1・2年生は9月の新人大会に向けて、引き続き練習に励んでください。よろしくお願いします。

最後になりますが、雨の中、応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、本当にありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。

「挑戦~夢を志に~」、総体での必勝を期す

昨日、6月29日(火)、選手壮行会を行いました。

多くの保護者に皆様に、御参観いただき、ありがとうございました。

私からの激励の言葉の要旨は、以下のとおりです。

試合において最も大切なのは、技術でもオーダーでもなく「強い気持ち」です。

相当の実力差がある場合は、気持ちだけではどうにもなりませんが、10回試合をして1回でも勝てる相手であれば、本番の気持ち次第で互角の勝負に持ち込むことができます。

「強い気持ち」は、練習で自分をどれだけ追い込めるかにかかっています。

きつい練習にも逃げずに立ち向かってこそ、初めて自信をもって「強い気持ち」で試合に臨むことができるのです。

大会本番は、努力を信じて「強い気持ち」で試合に臨み、最後まで諦めることなく戦い抜いてください。

そして、県大会出場、関東大会出場などの目標を達成してほしいと思います。

次に、部活動を通して学び深めてほしいことを二つ話します。

一つ目は、「仲間との絆」です。自分がこれと決めた部活動で頑張った3年間。ときには練習がきつくて、くじけそうになることもあったでしょう。そんなときに、励ましてくれた仲間。自分のミスで試合に負けて、落ち込んだときもあったかもしれません。、そんなときに、寄り添い元気付けてくれた仲間。そんな、大切な仲間との絆を信じて試合に臨み、より深めてほしいと思います。

二つ目は、「感謝の気持ち」です。皆さんが3年間部活動を続けてこられたのは、多くの人の助けがあったからです。まずは、休日返上で皆さんを指導してくださった顧問の先生方。ときに見せる厳しさは、皆さんを思ってのことです。そして、部活動によっては、外部コーチやOBの方にお世話になったところもあるでしょう。その方々への感謝は忘れてはいけません。そして、何といっても後ろにおられる保護者の方々。ユニフォームの洗濯や試合のときの送迎、お弁当、応援、差し入れとどれだけ助けられたか分かりません。その「感謝の気持ち」をもって試合に臨んでください。

本校のスローガンは、「挑戦 ~夢を志に~」です。

「西中魂」を胸に、自分を信じて、仲間を信じて、強い気持ちで大会に挑戦していく皆さんの活躍を、切に願っています。頑張ってください。

また、文化部の皆さん、クラブチームで練習している皆さんも、それぞれのコンクール、作品展、大会等での活躍を祈念しています。頑張ってください。