校長室より

栄えある受賞

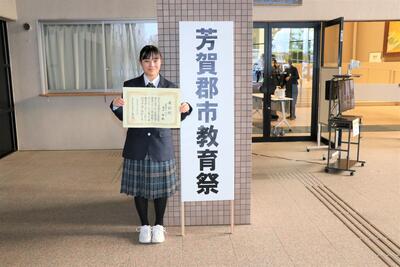

昨日、11月16日に真岡市教育祭と芳賀郡市教育祭が開催されました。

本校からも真岡市教育祭で4名の生徒が、そして芳賀郡市教育祭で1名の生徒が、日頃の努力が認められ、栄えある受賞となりました。

本当におめでとうございます。

西輝が丘祭などの大きな行事を通して、各学年とも大きく成長していますが、西中の主役は、やっぱり3年生です。

卒業まで4か月を切りましたが、誉れ高き賞をいただいた5名を中心に西中を大いに盛り上げてほしいと思います。

3年生の、更なる活躍を期待しています。

頑張ってください。

音楽の授業、童謡「赤とんぼ」

少し前の音楽の授業で、童謡「赤とんぼ」(作詞:三木露風 作曲:山田耕筰)を扱っていました。

「アカトンボ」という種類のトンボがいるわけではなく、「赤とんぼ」は、アキアカネ、ナツアカネ、ノシメトンボなど体の色が赤いとんぼの総称です。

その中でもよく知られているのは、アキアカネです。

アキアカネは、春に卵からかえり、6月頃に羽化するまで池や沼の中で過ごします。

羽化した頃は、実はまだ体の色は赤ではなく茶色です。

暑さの厳しい夏には涼しい山で過ごし、恋の季節である秋になると山から里に下りてきます。

その頃には、体の色も真っ赤に染まり、その姿はまさに「赤とんぼ」。

無事に恋が実ると、雌は水辺に卵を産み、また来年の春に新しい命が生まれます。

ところで、音楽の授業では歌詞の内容を扱っていました。

♪ 夕焼け小焼けの赤とんぼ 負われて見たのはいつの日か

山の畑の桑の実を 小かごに摘んだはまぼろしか

十五で姐(ねえ)やは嫁にいき お里の便りも絶えはてた

夕焼け小焼けの赤とんぼ とまっているよ竿の先 ♪

恥ずかしい話ですが、つい最近まで、「負われて見た」の部分を「追われて見た」だと思い込んでいました。

ということは、全体の意味を正しく理解していなかったことになります。

この歌詞は、竿の先にとまっている赤とんぼを見て、幼少期を回想する内容です。

子守として雇われていた「姐や」に背負われて赤とんぼを見たことなど、幼少期の思い出がつづられています。

作詞者自身の思い出とのことですが、幼少期の複雑な境遇もあり、様々な感情が込められているようです。

歌詞の意味が理解できると、一層心にしみる童謡となりますね。

童謡とともに深まりゆく秋を感じると、感性が磨かれます。

その思いを詩や俳句にしてもいいですね。

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

これは、「風林火山」の軍旗で有名な戦国時代きっての名武将、武田信玄公(1521~1573年)の言葉です。

信玄公は11月3日の生まれで、今年は生誕500年に当たり、地元山梨での大法要や「のろしリレー」など催しが行われています。

ちょうど今、本校の3年生が修学旅行で山梨県を訪れており、武田神社にもお参りしているので、なにがしか信玄公に関する情報を得ているのではないでしょうか。

あの織田信長が最も恐れていたといわれ、徳川家康を完膚なきまでに打ち破るなど、後に天下を統一する二人の名将に多大な影響を与えた信玄公。

北信濃の支配権をめぐり、越後国の上杉謙信公と5回に渡り激突した「川中島の戦い」は、あまりにも有名です。

甲斐の国を平定し、天下統一へと動き出した矢先、京へ向かう道半ばで病に倒れ、天下統一には至りませんでした。

もし信玄公の寿命がもう少し長ければ歴史は変わっていたかもしれません。

さて冒頭で紹介した信玄公の残した有名な言葉、「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」には、いくつかの解釈がありますが、概ね「人は、石垣や城と同じくらい、戦(いくさ)の勝敗を決するのに大切だ。」と捉える向きが多いようです。

戦国の世、他の武将が堅牢な城を築いている中、信玄公は本拠地に大きな城を持たず、一重の堀だけを巡らせた、城と呼ぶには小さい「館(やかた)」に居を構えていました。

立派な城を築くよりも、強い武士を育て戦う集団を作ることの方が大切だと考えたからでしょう。

また、「情けは味方、仇は敵なり」の言葉とおり、信玄公は「信頼してこそ人は尽くしてくれるもの」と考え、家臣に積極的に話しかけていたそうです。

人は、情けをかければ味方になりますが、恨みを持たれれば敵になります。権力で抑えつければ家臣は離れていき、敵になることもあるでしょう。

家臣を大切にして信頼関係を構築し、最強の軍団を作り上げた信玄公。

学校で最も大切なのは、もちろん生徒です。

「本校の生徒」や「生徒たち」とひとくくりにせず、「生徒一人一人」にしっかりと目を向けて信頼関係を構築し、最高の「真岡西中」をつくっていきたいと思います。

たすきに込めた西中魂

一昨日、10月26日(火)に郡市駅伝競走大会が行われました。

昨年度は、コロナ禍によりトラックでのタイムレースとなりましたが、今年度は2年ぶりに井頭公園でたすきを使った熱いレースが展開されました。

本校は、男子第3位、女子第4位と大健闘!アベックでの県大会出場を果たしました。

男女アベックでの県大会出場は、創立以来初の快挙ということで、本当におめでとうございます。

私自身は、都合で会場での応援はできませんでしたが、報告によると男女ともコンマ1秒でもタイムを削ろうと懸命の走りでたすきをつないだとのこと。

特に男子は、大接戦を制し、5区・6区で逆転しての第3位ということで、感激もひとしおだったのではないかと思います。

本校のスローガンは、「挑戦 ~夢を志に~」です。

当日出場した選手はもちろん、特設駅伝部のメンバー全員が、県大会出場を夢で終わらせずに、志にまで高めてその思いをたすきに込め、仲間を信じて必死でつないだことが、今回の結果につながったと思います。

正に絆の勝利です。

また、応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、本当にありがとうございました。

皆様の声援は、選手にとって大きな力となりました。

県大会は、11月6日(土)に那須野が原公園で行われます。

西中魂で郡市大会以上の熱い走りを期待しています。頑張ってください。

10月の校長講話(読書のすすめ)

昨日、10月13日(水)に久しぶりに校長講話を行いました。

コロナ禍により、今回も校長室からのオンライン配信とせざるを得ませんでした。

10月15日からは、警戒度レベルが県版ステージ2に下がりますので、体育館での全校朝会が実施できるのではないかと考えています。

生徒の皆さんの前で、直接お話できるのを楽しみにしています。

校長講話では、次のことを話しました。

1 引き続き感染防止対策を徹底してほしい。

2 吹奏楽部及び特設合唱部の活躍、特設駅伝部への期待

3 西輝が丘祭・合唱コンクールへのエール

4 読書のすすめ

4の「読書のすすめ」の主な内容は、以下のとおりです。

10月10日の新聞に、子供たちの読書離れについての記事があった。

それによると月に一冊も本を読まない割合が、何と中学生は15.2%となっている。

なぜ読書は必要なのか。それは、読書をすることで、読解力や想像力,思考力,表現力等を養うとともに、多くの知識を得たり、多様な文化を理解したりすることができるようになるからである。

もう少しイメージしやすい言葉で表現すると、読書によって自分の知らないことが明らかになり、世界が広がる。

そのことが、豊かな人生を送る上でとても大切になる。

成人して自分で働くようになれば、基本的には自由であり、どう生きるかは自分で決める必要がある。

生き方を決めるときには、大きな地図(知っている世界の広さ)と正確な羅針盤(進むべき方向を示すもの)が必要になる。

読書をすることで、地図の大きさはどんどん広がり、羅針盤はより正確なものとなっていく。

そして、最も大切なことは、その年代のときにしか得られない感動、深い気付きがあるということ。

中学や高校時代に感銘を受けた本を、大人になってから読み返しても、若いときのような感動がなく、さらりと流れてしまうことが多い。

読書は後で、大人になってからすればよいというのは大間違い。今だからこそ読むべき。

中学生におすすめの本を3冊ほど紹介する。

1冊目:辻村深月さんの『かがみの孤城』

学校に行けない7人の子供たちの再起の物語、全てがつながるラストは、明日への希望満載。生きづらさを感じている人への素敵なプレゼント!

2冊目:ダニエル・キイスさんの『アルジャーノンに花束を』

幼児並みの知能しか持たなかったチャーリィは手術により知能を向上させる。今まで知らなかった愛や憎しみ、喜びや孤独を知った先にあるのは果たして…。涙なしには読めない名作。

3冊目:寺地はるなさんの『水を縫う』

主人公である手芸好きの男子高校生のまわりの人間模様から、「普通」を押し付けられることの違和感が描かれている。そもそも普通とは何なのか。世の中の普通を踏み越えていく、清々しい家族小説。

秋の夜長、是非、家族みんなで良書に親しんでほしい。